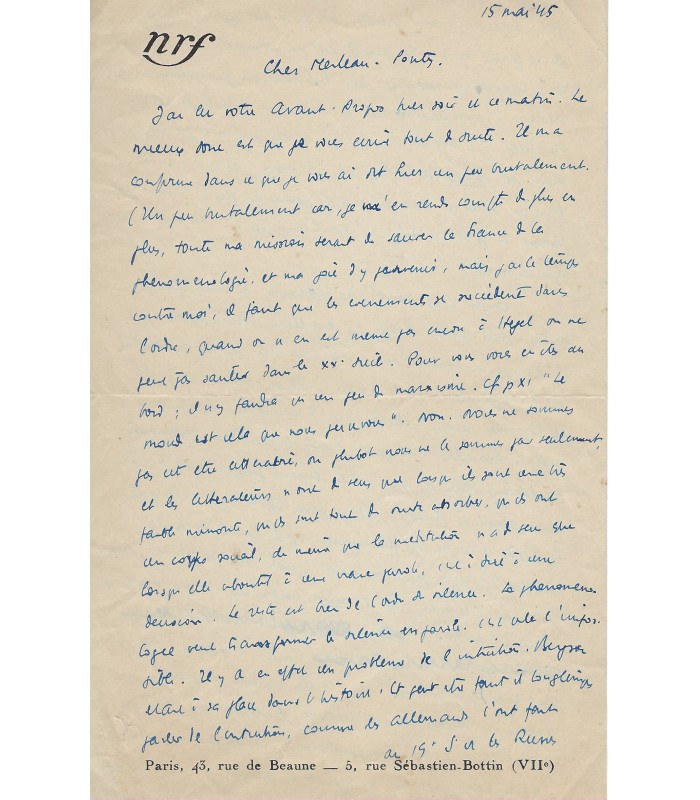

PARAIN (Brice).

Né à Courcelles-sous-Jouarre. 1897-1970.

Philosophe et essayiste. Grand ami d’Albert Camus.

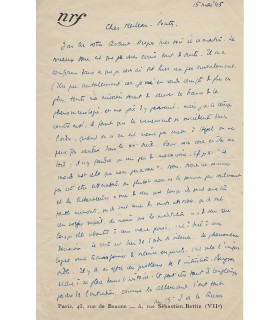

L.A.S. de ses initiales « BP » à « Cher Merleau-Ponty ».

S.l., 15 mai 1945.

3 pages 1/2 in-8. En-tête de la NRF.

Passionnante lettre de Brice Parain au philosophe phénoménologue M. Merleau-Ponty

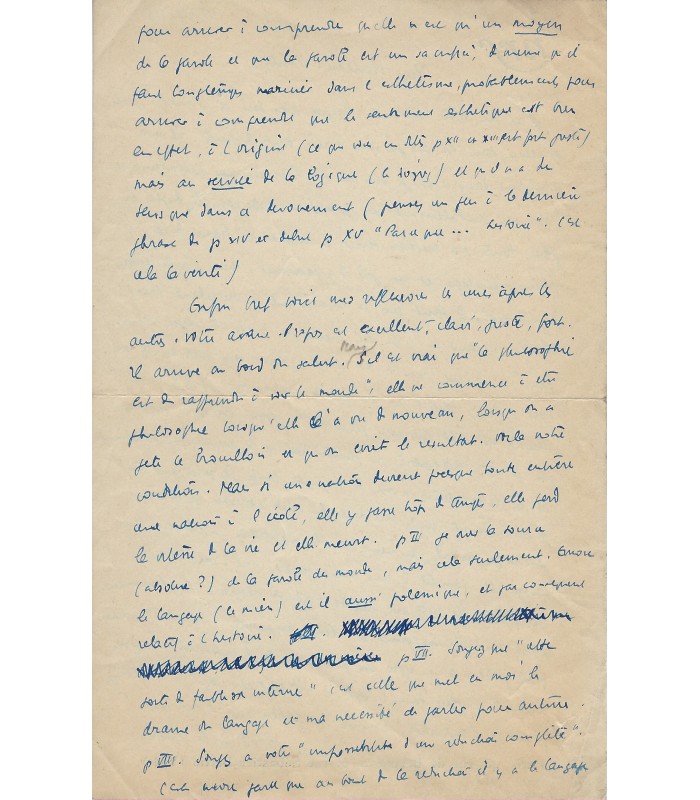

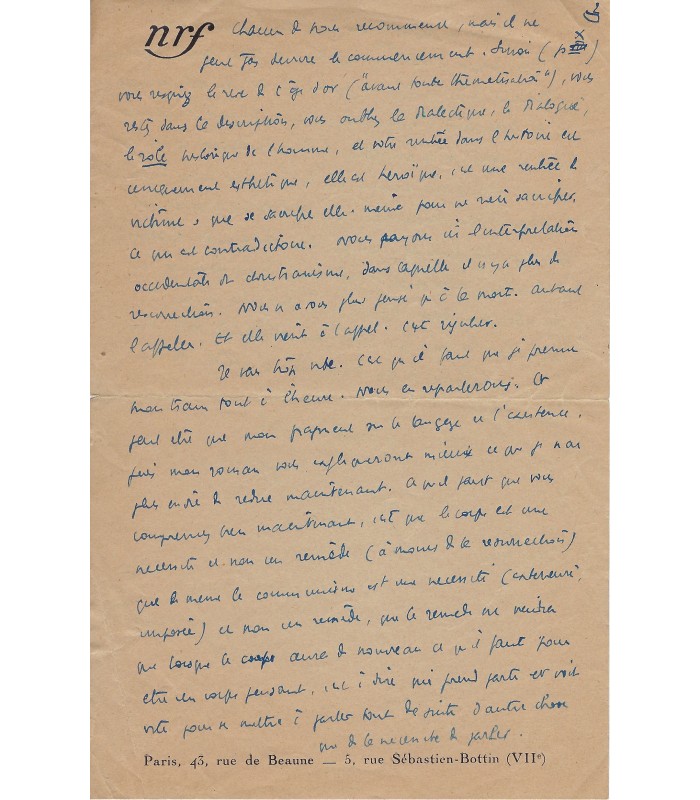

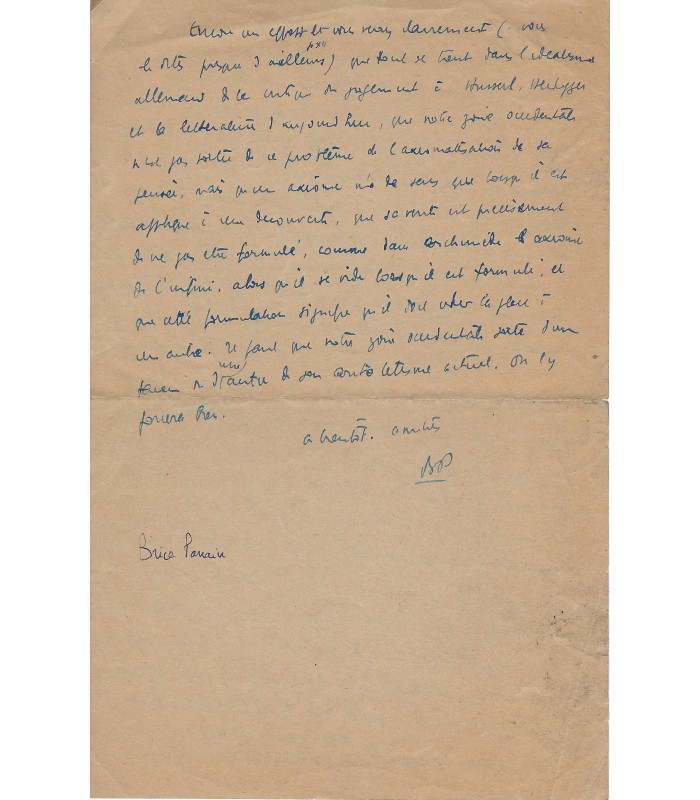

...J’ai lu votre avant-propos hier soir et ce matin. Le mieux donc est que je vous écrive tout de suite. Il m’a confirmé dans ce que je vous ai dit hier un peu brutalement. (Un peu brutalement car, je m’en rends compte de plus en plus, toute ma mission serait de sauver la France de la phénoménologie [...]. Non. Nous ne sommes pas cet être littéraire, ou plutôt nous ne le sommes pas seulement, et les littérateurs n’ont de sens que lorsqu’ils sont une très faible minorité, qu’ils sont tout de suite absorbés, qu’ils ont un corps social, de même que la méditation n’a de sens que lorsqu’elle aboutit à une vraie parole, c’est-à-dire à une décision. Le reste est bien de l’ordre des silences. La phénoménologie veut transformer le silence en parole. C’est cela l’impossible. Il y a en effet un problème de l’intuition. Bergson était à sa place dans l’histoire. Et peut-être faut-il longtemps parler de l’intuition, [...] pour arriver à comprendre qu’elle n’est qu’un moyen de la parole et que la parole est un sacrifice, [...]. Enfin bref voici mes réflexions les unes après les autres. Votre avant-propos est excellent, clair, juste, fort. Il arrive au bord du salut. Mais, s’il est vrai que « la philosophie est de r(é)apprendre à voir le monde », elle ne commence à être philosophie lorsqu’elle l’a vu de nouveau, lorsqu’on a jeté le brouillon et qu’on écrit le résultat. Voilà notre condition. [...]. P. III je vois la source (absolue ?) de la parole du monde, mais cela seulement. Encore le langage (le mien) est il aussi polémique, et par conséquent relatif à l’histoire. P. VII songez que « cette sorte de faiblesse interne », c’est celle que met en moi le drame du langage et ma nécessité de parler pour autrui p. VIII songez à votre « impossibilité d’une réduction complète » C’est encore parce que au bout de la réduction il y a le langage.Chacun de nous recommence, mais il ne peut pas décrire le commencement. Sinon [...] vous restez dans la description, vous oubliez la dialectique, le dialogue, le rôle historique de l’homme, et votre rentrée dans l’histoire est uniquement esthétique, elle est héroïque, c’est une rentrée de victime, qui se sacrifie elle-même pour ne rien sacrifier, ce qui est contradictoire. Nous payons ici l’interprétation occidentale du christianisme, dans laquelle il n’y a plus de résurrection. Nous n'avons plus pensé qu’à la mort. Autant l’appeler. Et elle vient à l’appel, c’est regulier. [...] Nous en reparlerons. Et peut-être que mon fragment sur le langage et l’existence, puis mon roman vous expliqueront mieux ce que je n’ai plus envie de redire maintenant. Ce qu’il faut que vous compreniez bien maintenant, c’est que le corps est une nécessité et non un remède (à moins de la résurrection) que de même le communisme est une nécessité (extérieure, imposée) et non un remède, que le remède ne viendra que lorsque le corps aura de nouveau ce qu’il faut pour être un corps pensant, c’est-à-dire qui prend parti et voit vite pour se mettre à parler tout de suite d’autre chose sur la nécessité de parler. Encore un effort et vous verrez clairement [...] que tout se tient dans l’idéalisme allemand & la critique du jugement à Husserl, Heidegger et la littérature d’aujourd’hui, que notre joie occidentale n’est pas sortie de ce problème de l’axiomatisation de sa pensée, mais qu’un axiome n’a de sens que lorsqu’il est appliqué à une découverte, que sa vérité est précisément de ne pas être formulée, comme dans Archimède l’axiome de l’infini, alors qu’il se vide lorsqu’il est formulé, et que cette formulation signifie qu’il doit vider la place à un autre. Il faut que notre joie occidentale sorte d’un d’une façon ou d’une autre de son aristotélisme actuel. On l’y forcera bien...